Unsere Arbeit

Aktuelles aus unserer Arbeit

Ruhr Nachrichten: Festival begeistert im Heinz-Hilpert-Theater den Nachwuchs

Die Ruhr-Nachrichten (Ausgabe vom 03.06.2025) berichten über das Theater-Festival "hellwach", dessen Gastspiel in Lünen wir finanziell unterstützt haben. Hier ist der Artikel zum Nachlesen:

RN vom 25.02.2025: Stiftung übernimmt Stipendium für begabte Musikschülerin

Die Ruhrnachrichten berichten über die Übernahme eines Stipendiums durch die Bürgermeister-Harzer-Stiftung für die begabte Musikschülerin Laura Wieloch aus Brambauer. Bild und Meldung der RuhrNachrichten (Ausgabe 25.02.2025)

Bericht der RN: 25 Jahre Bürgermeister Harzer Stiftung

Die Ruhrnachrichten berichten über 25 Jahre Bürgermeister Harzer Stiftung. Der Artikel ist für Abonnenten der RuhrNachrichten unter folgendem Link lesbar:...

Herausgehobene Projekte

2020 Verwischte Spuren – Jüdisches Leben an der Lippe

Heute vor 75 Jahren wurde das KZ Auschwitz befreit. Zwischen den Anfängen des NS-Terrors und heute liegen über 80 Jahre. Da sind inzwischen viele Spuren verwischt, vergessen, unbekannt. Wir wollen dazu beitragen, dass dieser von Deutschen geplante und durchgeführte...

2018 Stuhlprojekt „Europa nimmt Platz“

Am 09. Mai 1950 legt der französische Außenminister Robert Schumann in einer Rede den Grundstein für die Europäische Union. Am 09.Mai 2018 bekommt Lünen einen Europaplatz direkt neben dem Rathaus. Die Europa-Union Lünen hatte in einem Bürgerantrag diese Benennung des...

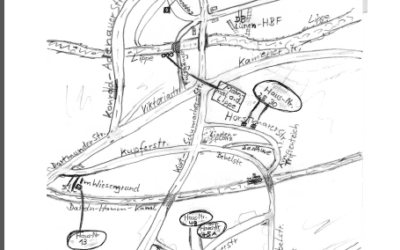

2017 Aktion „Lüner Kinder malen Lünen“. Schüler*innen nehmen ihre Stadt künstlerisch wahr

Schülerinnen und Schüler im Alter zwischen 6 und 13 Jahren nehmen unter Anleitung des Lüner Künstlers Andrzej Irzykowski die Innenstadt in den Blick und bannen ihre Eindrücke skizzenhaft auf Papier, um sie später in ein kleines Kunstwerk zu verwandeln. Diese Arbeit...

2016 Anti-Mobbing-Projekt

Mobbing – auch Cyber-Mobbing im Internet – ist ein zunehmendes Problem. Deshalb hat die Stftung das Projekt mit dem Namen „No blame approach“ finanziell unterstützt. Lehrer, Eltern und Schüler sollen informiert und sensibilisiert werden. Im Februar 2016 startete das...

2016: Lünen – 675 Jahre Stadtrechte

Anlässlich des Stadtjubiläums zum 675-jährigen Bestehen der Stadt rief die BMH-Stfitung die Schulen zur Teilnahme an einem Projekt auf. Die Resonanz war hervorragend und die eingereichten Arbeiten wurden im Rahmen einer Abschlussfeier in der Realschule Altlünen...

2015 Bürgermeister-Harzer-Stiftung sponsert Detektivgeschichte für Jugendliche

„Hanna-und-Luis.Stolperstein“, so der Titel des Jugendbuches vom Autor Viktor Sons mit Zeichnungen des Lüner Kulturpreisträgers Uwe Gegenmantel. Im Mittelpunkt der Geschichte stehen Stolpersteine, von denen auch in Lünen vor Häusern von jüdischen Opfern der...

2014 Schüler*innen werden in Berlin zu Anne-Frank-Botschafterinnen und –Botschaftern ernannt.

Im Nachgang zu der sehr erfolgreichen Ausstellung mit über 1000 Jugendlichen und erwachsenen Besuchern, die von speziell ausgebildeten Schüler*innen von Lüner Schulen durch die Ausstellung geführt wurden, wurden am 12.06.2014 fünf ehemalige Peer-Guides zu...

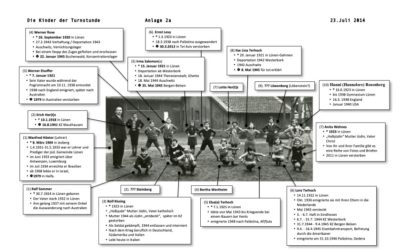

2014/15: „Die Kinder der Turnstunde – das Filmprojekt“

2013 Musikafé in Kooperation mit der AWO und der Musikschule Lünen

Aufgrund positiver Resonanz der bisher durchgeführten Musik-Cafés für Senioren hat auch in diesem Jahr wieder ein Konzert mit Schüler*innen der Musikschule stattgefunden.

2013 Ausstellung „Deine Anne – Ein Mädchen schreibt Geschichte“ im Rathaus

Dank großzügiger finanzieller Unterstützung und der Hilfe vieler Engagierter konnte die Bürgermeister-Harzer-Stiftung die Anne-Frank-Ausstellung nach Lünen holen. Die Ausstellung im Rathaus mit großer Resonanz, die Ausbildung junger Menschen zu Peer-Guides, welche...

2010: „Die Schule meiner Träume“

Wie sieht die Schule aus, die Schüler*innen sich erträumen? Ein Schreibwettbewerb, bei dem man auch phantasieren kann, wenn man sich die eigene Schule erträumt.

2009: „Vielfalt im Ganztag“

Vielfalt im Ganztag.

2008: Schreibwettbewerb “Träume”

Zum Projekt Schreibwettbewerb "Träume" gab es eine Abschlussveranstaltung in der Geschwister-Scholl-Gesamtschule, an der auch der bekannte Schauspieler Joe Bausch teilnahm, hier neben Christina Dörr-Schmidt,Vorsitzende des Kuratoriums der BMH-Stiftung. Moderiert von...